被災地応援ファンド

2019年2月28日 22:18

【星降る至高の宿 南阿蘇ルナ天文台ファンド】復興への決断と、その事業計画

先日行われました「セキュリテ熊本地震被災地応援ファンドセミナー2019」。

『南阿蘇ルナ天文台』は2代にわたり利用されるお客様がいる程、利用者に感動的な体験を届けています。

被災して施設をたたむことも考えた時、何をきっかけに継続を決断したのか。

震災で道路インフラ等環境が劇的に悪化しても、従業員への責任を果たすため考えた事業計画とは。

その想いが実を結びつつある近況と、まだ応援が必要な未復旧の状況をお話しされました。

参加がかなわなかった方にもお伝えしたく、記事にまとめました。

どうぞ、ご覧ください。

~~~~~~~~~~~~~

こんばんは。

(会場「こんばんは」)

南阿蘇ルナ天文台の宮本です。

天文台と言いますとね、「大きな公共の施設じゃないかな」と思われるかもしれませんけれども、私のところは私立なんですね。

22年前につくりまして、頑張ってまいりましたけれども、あえなく今回の震災でですね被害を受けまして、今日はそういったことをお話させていただきたいと思います。

Luna株式会社 代表取締役 宮本 孝志(みやもと たかし)様

夜になりますと、天の川バッチリです。もう本当に星がすばらしいところなんですね。

ここで22年間やってきまして一番の大きな売りは、この大きな望遠鏡、九州で最大の天体望遠鏡を有するということで沢山の方見に来ていただきまして、22年間の内には親子連れの方、年配の方、グループの方、カップルの方、色んな方来られてましてね、そして次の世代の方が今帰ってこられているところなんです。

そしてプラネタリウムもね、2つあるんですね。そんな大きなものじゃないんですよ。

小さな6mと5mというプラネタリウムで、それぞれ25名入るのと、もう一つはカフェになってるプラネタリウムがあるんですね。まあそういうところを持ってる施設なんです。

もうご覧の通りなんですが、ぐちゃぐちゃになりましてね。

えっと、天文台というのは、中に大きな望遠鏡が入った丸い屋根があって、「ドーム」というんですけれども、その屋根が一部開いてそこから望遠鏡で星を覗くんです。

そしてこのドーム自体がぐるぐる回りましてね、360℃あっちこっち見れるという仕組みになっております。

で、ドームがまずやられました。動かない。開かなくなってしまいましたね。

それから望遠鏡を制御している機械もやられてしまいました。

で、こりゃいかんということで早速復旧に取り組んだんですけれども、無理やり開けて修理しようと思ったら、例の大雨に逢いましてね。

もう、望遠鏡も天文台も全部ずぶぬれになって、本当に泣きっ面に蜂という感じでした。

そんなときに沢山の方に駆けつけていただきまして、宿としては32年続いているところなんですけれども、リピーターの方がたくさん助けに来てくださいました。

で、その時に、私たちにとてもショックなことがあったんですよ。

地震そのものもとてもショックだったんですけど、地震が起きたときの夜の話ですね。

この写真自体は後で撮ったものなので、その時のじゃないんですけど。

何がショックだったかって言うと、あまりの空のすばらしさにもう衝撃を受けたんですよね。

うまく言えないので、文章に書いたのがあるかな…

「その夜のことは私は決して忘れることはできない。夜空は一面の銀の星々。停電ですべてのあかりの消えた南阿蘇。そして地上世界の頭上には例えようのない星の世界が広がっていた」んですね。

まだ、夜が明けない高原の冷気の中で、ただ星がものも言わず、ただびっくりしたのは圧倒的な存在感だったですね。

鑑賞するとかそういうものではなくて、本当に初めて星を見たというくらいに衝撃を受けました。

で、気が付いたんです。当たり前だと思っていたこの日常の世界が実は、決して日常ではなかった、かりそめの世界だったんだ。

で、この星空、宇宙というのは実は人類が生まれる前から存在していたんだ。そして私たちがもしも消えてしまった後でも、きっと輝き続けるであろう。そんな星空を私たちは見ていたんだな、ということに恥ずかしい話なんですけども、初めて気がづいた。

その宇宙の姿がここにある。

で、私たちが20年間天文台で伝えていたのは何だったんだろうな、人知を超えた大きな世界があるということを伝えていたつもりだったんですけど、人間というのは小さくて、一度きりの人生でわずか100年でいなくなってしまうんですけれども、そんな自分たちだからこそ大切な世界というのを分かち合うと。

で、そういうことを伝えるところが天文台ではなかったかなぁということを本当に感じました。

お宿があって、そしてこの天文台を運営しているんですけども、お宿がやれなくなってしまいましたので、「やめざるを得ないかな」と考えたこともありました。

けれども今日いらっしゃっているファンドの(事業者の)皆さんは、うちよりももっとはるかにひどい状況の中で頑張っておられるんですね。

私たちのところは、応急処置をして仮営業を開始したのは早かったんです。

で、その時に私たちも悩みましたね。「営業していいんだろうか」と。

というのは、皆さん本当に苦労されているのに自分たちだけ、仮営業と言っても1/10くらいしか出来ないんですけど、お部屋が潰れてしまってますし、従業員もみんな被害を受けて仮住まいに行っちゃってまして。

それでもやっぱり仮営業をするときには、相当勇気が要りましたね。

「私だけやってもいいのか」という思いがありましたけど、でもやろう!と。

で、やるからには、道もない橋も落ちちゃった、お客さん来れないんですよ。

そんな中で営業再開するというのはどういうことかと言うと、従業員を雇っていかないといけない、みんな生活しないといけない。

もし「やめる」と言えば、みんな新しい道を発見できるんですよね。

でも「やる」ということは責任を取るということなんです。だったらお客さんに来てもらわなきゃいけないんですね。

それはものすごい高いハードルを自分たちが設定した、ということなんです。

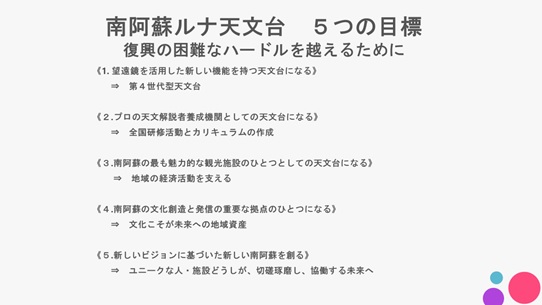

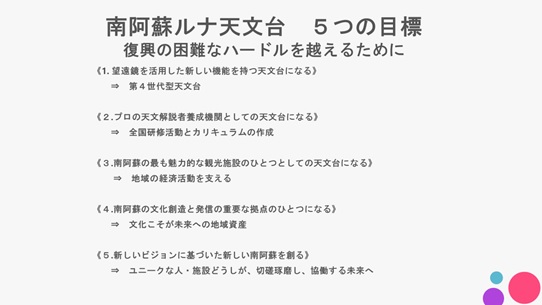

だから私たち5つの目標を設定しました。高いハードルを越えるためにですね。

どこにもない新しい天文台になろう。「だからあそこに行く」という天文台になろう。

それからただの一般のお客だけじゃなくてですね、プロの人たちにも来てもらえるような研修機関としての天文台でいこう。

それからもちろん観光施設の一つとしても魅力的な天文台になろう。

文化の拠点になろう、ということを5つ決めました。

で、やってきてですね、これ意外だったんですね。1年ちょっと経ったころに、日経新聞のプラスワンというのがありまして「なんでもランキング」というのがあるんですけど、そこで秋の夜長を星降る宿で見るんだったらどこがいいというランキングで、1番に選んでいただいたんです。

で、私たち「まさか」と思ったんですが、これ写真見ていただくと分かるんですが天文台というより野っ原にサマーベッドを展開して寝っ転がって見るというのが非常に評価されまして。

プラスうちのスタッフがとにかく全力で星の世界を案内しているというところを評価していただいた。

実はこの10の中にもっとすばらしい施設は他にあるんですよ。

「はいむるぶし」って聞かれたことありますかね。島の中にある本当に素晴らしい、星空と言えばうちよりもっといいでしょう。

けれどもそういうところを押さえて1番になっちゃったっていうことは多分「星を見る気持ちを伝える」、そういう(気持ちと)一緒に見る宿としたら1番という意味だったんじゃないかな、と思います。

(筆者注:同施設の利用者からは、実際に「星そのものもさることながら、その説明が楽しかった」「子どもが星の世界のファンになった」といった感想が多く寄せられている)

それ以来、空ツーリズムとかトレッキングをして星を楽しむとかいろいろやって来まして、研修活動の方も実は3~4日くらい前まで上野の科学博物館の方でやっていたんですけど、プロの天文台の解説者のための研修活動を今やっています。

こういうことをやりながら、これからは、生の星を見に来ていただきたいんですが、なかなか難しいですよね。

だからスマホとかパソコンを通じて、行って見に来た気持ちになって体験をされた後で、本当にリアル見たいなと思ったら来ていただくというように今「第4世代型」と呼んでますけど、そういった天文台を作ろうと思って、今一所懸命やっています。

これはおうちのパソコンから、南阿蘇の望遠鏡を直接動かして写真を撮っていただく、なんてことも実はやってみようと思っていて、おそらく本邦初になるかと思うんですけどね。挑戦をしてます。

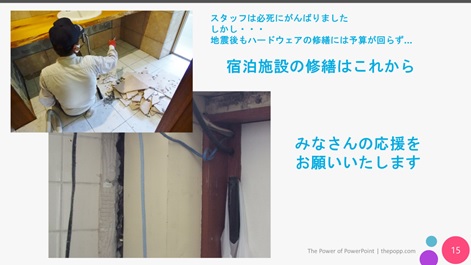

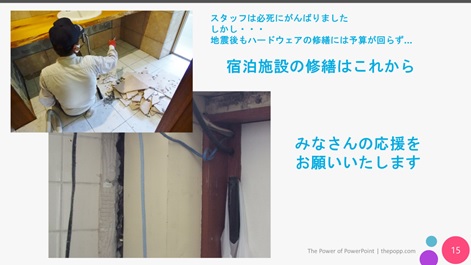

ところが、いいことを沢山言いましたけど、足元はかなり厳しくてですね、天文台の方は頑張って修復しましたけども、宿の方はまだまだなんです。

日本一のお宿とか派手に宣伝していただきましたけども、実は修繕がまだ出来ておりません。

皆さんにお手伝いしていただきたいのは、宿の方の修繕と、天文台の方をもう一歩先に進める。

それをですね、応援していただければと思っておりますので、皆さまどうぞよろしくお願い致します。

(会場拍手)

『南阿蘇ルナ天文台』は2代にわたり利用されるお客様がいる程、利用者に感動的な体験を届けています。

被災して施設をたたむことも考えた時、何をきっかけに継続を決断したのか。

震災で道路インフラ等環境が劇的に悪化しても、従業員への責任を果たすため考えた事業計画とは。

その想いが実を結びつつある近況と、まだ応援が必要な未復旧の状況をお話しされました。

参加がかなわなかった方にもお伝えしたく、記事にまとめました。

どうぞ、ご覧ください。

~~~~~~~~~~~~~

こんばんは。

(会場「こんばんは」)

南阿蘇ルナ天文台の宮本です。

天文台と言いますとね、「大きな公共の施設じゃないかな」と思われるかもしれませんけれども、私のところは私立なんですね。

22年前につくりまして、頑張ってまいりましたけれども、あえなく今回の震災でですね被害を受けまして、今日はそういったことをお話させていただきたいと思います。

Luna株式会社 代表取締役 宮本 孝志(みやもと たかし)様

南阿蘇ルナ天文台のすばらしさ

大変すばらしい環境の中にありましてね、南阿蘇の山麓です。周りはすばらしい自然です。夜になりますと、天の川バッチリです。もう本当に星がすばらしいところなんですね。

ここで22年間やってきまして一番の大きな売りは、この大きな望遠鏡、九州で最大の天体望遠鏡を有するということで沢山の方見に来ていただきまして、22年間の内には親子連れの方、年配の方、グループの方、カップルの方、色んな方来られてましてね、そして次の世代の方が今帰ってこられているところなんです。

そしてプラネタリウムもね、2つあるんですね。そんな大きなものじゃないんですよ。

小さな6mと5mというプラネタリウムで、それぞれ25名入るのと、もう一つはカフェになってるプラネタリウムがあるんですね。まあそういうところを持ってる施設なんです。

地震による被害

で、まあ、幸せにやってきておりましたけれども、4月の16日、2年ちょっと前ですね。本震が起こりまして、その時に被害を受けました。もうご覧の通りなんですが、ぐちゃぐちゃになりましてね。

えっと、天文台というのは、中に大きな望遠鏡が入った丸い屋根があって、「ドーム」というんですけれども、その屋根が一部開いてそこから望遠鏡で星を覗くんです。

そしてこのドーム自体がぐるぐる回りましてね、360℃あっちこっち見れるという仕組みになっております。

で、ドームがまずやられました。動かない。開かなくなってしまいましたね。

それから望遠鏡を制御している機械もやられてしまいました。

で、こりゃいかんということで早速復旧に取り組んだんですけれども、無理やり開けて修理しようと思ったら、例の大雨に逢いましてね。

もう、望遠鏡も天文台も全部ずぶぬれになって、本当に泣きっ面に蜂という感じでした。

そんなときに沢山の方に駆けつけていただきまして、宿としては32年続いているところなんですけれども、リピーターの方がたくさん助けに来てくださいました。

で、その時に、私たちにとてもショックなことがあったんですよ。

地震そのものもとてもショックだったんですけど、地震が起きたときの夜の話ですね。

この写真自体は後で撮ったものなので、その時のじゃないんですけど。

何がショックだったかって言うと、あまりの空のすばらしさにもう衝撃を受けたんですよね。

地震からの再出発

当時、明かりが全部消えてしまいましたので、停電で。人口光はもちろんないんです。でもだからショックを受けたわけじゃないんですよね。うまく言えないので、文章に書いたのがあるかな…

「その夜のことは私は決して忘れることはできない。夜空は一面の銀の星々。停電ですべてのあかりの消えた南阿蘇。そして地上世界の頭上には例えようのない星の世界が広がっていた」んですね。

まだ、夜が明けない高原の冷気の中で、ただ星がものも言わず、ただびっくりしたのは圧倒的な存在感だったですね。

鑑賞するとかそういうものではなくて、本当に初めて星を見たというくらいに衝撃を受けました。

で、気が付いたんです。当たり前だと思っていたこの日常の世界が実は、決して日常ではなかった、かりそめの世界だったんだ。

で、この星空、宇宙というのは実は人類が生まれる前から存在していたんだ。そして私たちがもしも消えてしまった後でも、きっと輝き続けるであろう。そんな星空を私たちは見ていたんだな、ということに恥ずかしい話なんですけども、初めて気がづいた。

その宇宙の姿がここにある。

で、私たちが20年間天文台で伝えていたのは何だったんだろうな、人知を超えた大きな世界があるということを伝えていたつもりだったんですけど、人間というのは小さくて、一度きりの人生でわずか100年でいなくなってしまうんですけれども、そんな自分たちだからこそ大切な世界というのを分かち合うと。

で、そういうことを伝えるところが天文台ではなかったかなぁということを本当に感じました。

再出発への覚悟

それから、やり方をちょっと変えようと思ったんですね。お宿があって、そしてこの天文台を運営しているんですけども、お宿がやれなくなってしまいましたので、「やめざるを得ないかな」と考えたこともありました。

けれども今日いらっしゃっているファンドの(事業者の)皆さんは、うちよりももっとはるかにひどい状況の中で頑張っておられるんですね。

私たちのところは、応急処置をして仮営業を開始したのは早かったんです。

で、その時に私たちも悩みましたね。「営業していいんだろうか」と。

というのは、皆さん本当に苦労されているのに自分たちだけ、仮営業と言っても1/10くらいしか出来ないんですけど、お部屋が潰れてしまってますし、従業員もみんな被害を受けて仮住まいに行っちゃってまして。

それでもやっぱり仮営業をするときには、相当勇気が要りましたね。

「私だけやってもいいのか」という思いがありましたけど、でもやろう!と。

で、やるからには、道もない橋も落ちちゃった、お客さん来れないんですよ。

そんな中で営業再開するというのはどういうことかと言うと、従業員を雇っていかないといけない、みんな生活しないといけない。

もし「やめる」と言えば、みんな新しい道を発見できるんですよね。

でも「やる」ということは責任を取るということなんです。だったらお客さんに来てもらわなきゃいけないんですね。

それはものすごい高いハードルを自分たちが設定した、ということなんです。

だから私たち5つの目標を設定しました。高いハードルを越えるためにですね。

どこにもない新しい天文台になろう。「だからあそこに行く」という天文台になろう。

それからただの一般のお客だけじゃなくてですね、プロの人たちにも来てもらえるような研修機関としての天文台でいこう。

それからもちろん観光施設の一つとしても魅力的な天文台になろう。

文化の拠点になろう、ということを5つ決めました。

で、やってきてですね、これ意外だったんですね。1年ちょっと経ったころに、日経新聞のプラスワンというのがありまして「なんでもランキング」というのがあるんですけど、そこで秋の夜長を星降る宿で見るんだったらどこがいいというランキングで、1番に選んでいただいたんです。

で、私たち「まさか」と思ったんですが、これ写真見ていただくと分かるんですが天文台というより野っ原にサマーベッドを展開して寝っ転がって見るというのが非常に評価されまして。

プラスうちのスタッフがとにかく全力で星の世界を案内しているというところを評価していただいた。

実はこの10の中にもっとすばらしい施設は他にあるんですよ。

「はいむるぶし」って聞かれたことありますかね。島の中にある本当に素晴らしい、星空と言えばうちよりもっといいでしょう。

けれどもそういうところを押さえて1番になっちゃったっていうことは多分「星を見る気持ちを伝える」、そういう(気持ちと)一緒に見る宿としたら1番という意味だったんじゃないかな、と思います。

(筆者注:同施設の利用者からは、実際に「星そのものもさることながら、その説明が楽しかった」「子どもが星の世界のファンになった」といった感想が多く寄せられている)

それ以来、空ツーリズムとかトレッキングをして星を楽しむとかいろいろやって来まして、研修活動の方も実は3~4日くらい前まで上野の科学博物館の方でやっていたんですけど、プロの天文台の解説者のための研修活動を今やっています。

こういうことをやりながら、これからは、生の星を見に来ていただきたいんですが、なかなか難しいですよね。

だからスマホとかパソコンを通じて、行って見に来た気持ちになって体験をされた後で、本当にリアル見たいなと思ったら来ていただくというように今「第4世代型」と呼んでますけど、そういった天文台を作ろうと思って、今一所懸命やっています。

これはおうちのパソコンから、南阿蘇の望遠鏡を直接動かして写真を撮っていただく、なんてことも実はやってみようと思っていて、おそらく本邦初になるかと思うんですけどね。挑戦をしてます。

ところが、いいことを沢山言いましたけど、足元はかなり厳しくてですね、天文台の方は頑張って修復しましたけども、宿の方はまだまだなんです。

日本一のお宿とか派手に宣伝していただきましたけども、実は修繕がまだ出来ておりません。

皆さんにお手伝いしていただきたいのは、宿の方の修繕と、天文台の方をもう一歩先に進める。

それをですね、応援していただければと思っておりますので、皆さまどうぞよろしくお願い致します。

(会場拍手)

~~~~~~~~~~~~~~

- ニュースカテゴリ

- アーカイブス

-