2029年4月30日

| 本匿名組合契約の名称 | 地域の自立を目指す 小水力発電ファンド |

|---|---|

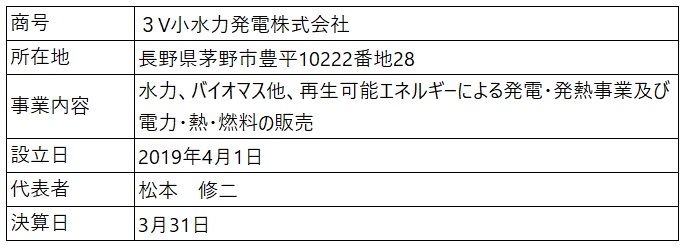

| 営業者 | 3V小水力発電株式会社 |

| 出資金募集最大総額(口数) | 30,000,000円 (1,000口) |

| 出資金募集最低総額 | - |

| 申込単位(1口あたり) | 32,400円/口 (内訳:出資金30,000円 取扱手数料2,400円) (上限口数:166口) |

| 会計期間 | 本匿名組合事業が開始した日の翌月1日から7年間 |

| 決算日 | 第1回 2023年4月30日 報告日: 2023年6月29日 分配日: 2023年7月29日 第2回 2024年4月30日 報告日: 2024年6月29日 分配日: 2024年7月29日 第3回 2025年4月29日 報告日: 2025年6月28日 分配日: 2025年7月28日 第4回 2026年4月30日 報告日: 2026年6月29日 分配日: 2026年7月29日 第5回 2027年4月30日 報告日: 2027年6月29日 分配日: 2027年7月29日 第6回 2028年4月30日 報告日: 2028年6月29日 分配日: 2028年7月29日 第7回 2029年4月30日 報告日: 2029年6月29日 分配日: 2029年7月29日 |

| 報告日 | 決算日から60日以内 |

| 分配日 | 決算日から90日以内 |

| 決済方法 | (1)ATM,窓口から指定口座へ振込 (2)ネット決済(以下の銀行に対応)        (3)クレジットカード決済(以下のカードに対応)    |

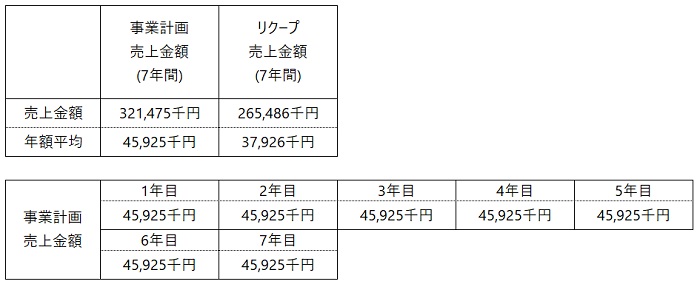

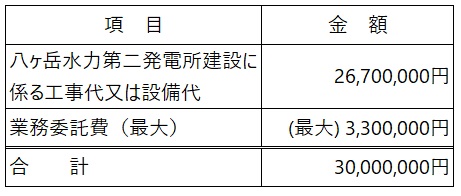

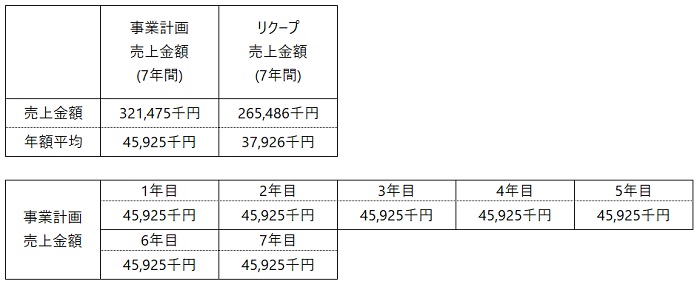

今後の事業計画は以下のとおりです。ただし、営業者及び取扱者は、本匿名組合事業の売上金額として、本事業計画の売上金額を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。

(1) 事業計画上売上について

匿名組合員への1口あたりの分配金額は、以下の計算式により算定いたします。なお、1口あたりの分配金に円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てて算定いたします。

・リクープ前:リクープ前売上金額(税抜)×11.3%÷1,000口×1口

・リクープ後:リクープ売上金額(税抜)×11.3%÷1,000口×1口+(リクープ後売上金額(税抜)-リクープ売上金額(税抜))×11.3%÷1,000口×1口

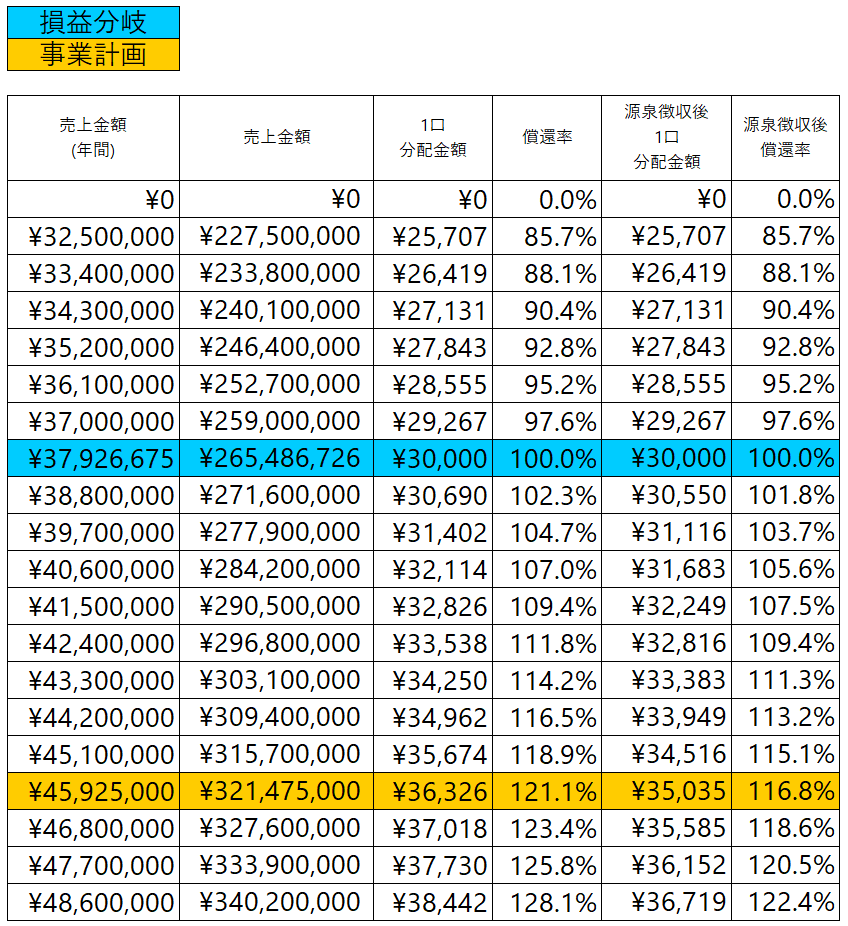

本匿名組合契約における金銭による分配金額のシミュレーションは以下のとおりです。なお、シミュレーションの目的は、本匿名組合事業の売上に応じた分配金額を予想することにあります。したがって、売上を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。

(1口30,000円の出資の場合)

(注1)匿名組合員に対する出資1口あたり分配金額は、上記に記載の算出式に基づいて計算されます。

(注2) 表中の償還率は、次の算出式によって計算される全会計期間に係る1口あたり分配金額の合計額を基にした償還率であって、年率ではありません。1口30,000円の出資金に対し、1口分配金額が30,000円となる時点を償還率100%としています。

匿名組合員に対する出資金1口あたり分配金額/30,000円

(注3) 匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は当該利益の額に対して20.42%(復興特別所得税0.42%含む)の源泉税徴収が行われます。なお、将来税率が変更された場合には、変更後の税率により計算が行われます。また、利益とは出資者に対する分配金額が匿名組合出資金額を超過した場合における当該超過額をいいます。したがって、匿名組合員に対する分配が行われても、利益が生じるまでは源泉徴収は行われません。

1. 債務超過のリスク

一般的に債務超過状態の営業者は、次のような不利益を被るリスクがあります。まず、債務超過の営業者は新規の借入ができない可能性があります。また、取引先との取引継続に支障が生じる可能性があります。次に、債務超過は、営業者の破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の各手続きの開始原因であり、営業者についてこれらの手続きの申立てがあると、本匿名組合契約は直ちに終了します。さらに、債務超過の場合、営業者の資産に対して債権者による仮差押命令が発令される可能性が高くなります。仮差押命令が発令された場合、取引先との取引に支障が生じたり、金融機関からの借入等に関して、期限の利益が喪失する等により、支払不能となり事業継続に支障をきたす可能性があります。また、仮差押命令が発令されると、本匿名組合契約は直ちに終了します。いずれの場合にも、出資金の全部が返還されないリスクがあります。

2. 営業者の倒産に関するリスク

営業者は募集開始日の直前期における決算書上、債務超過ではありませんが、今後の事業の状況如何によっては、営業者が支払不能に陥り、又は営業者に対して破産、会社更生、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性等があり、これらに該当することとなった場合には、本匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生していたとしても、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払い、又は出資金の返還が行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権及び利益分配請求権をいいます。以下同じです。)には、何ら担保が付されていません。また、営業者が破産等の法的倒産手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われます。そのため、法的倒産手続きの中で、他の優先する債権については支払いがなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については一切支払いがなされないリスクもあります。

3. 資金調達のリスク

営業者は本匿名組合事業の必要資金を本匿名組合契約による出資金でまかなう計画です。したがって、本匿名組合契約での資金調達が滞る場合、事業計画通りに本匿名組合事業を開始することができないリスク及び事業計画の売上規模が縮小するリスクがあります。なお、本匿名組合契約での資金調達の状況により、金融機関からの借入やリース契約等で資金調達を行い、本匿名組合事業を開始する可能性があります。

4. 経営陣の不測の事態に係るリスク

本匿名組合事業について、経営陣に不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業の運営に重大な影響を及ぼす可能性があります。当該リスクに対しまして、本匿名組合契約では各種保険等によるリスク・ヘッジを行いません。

5. 大地震・大津波等の自然災害のリスク

大きな地震や津波、台風等の自然災害等に起因する要因により、事業の継続に悪影響を及ぼすリスクがあります。

6. 風評被害によるリスク

伝染病、放射能汚染等その他の理由により、風評被害を受けるリスクがあります。

7. 許認可等に関するリスク

本匿名組合事業の実施にあたっては、関連する許認可が必要となる可能性があります。営業者が既に必要な許認可を得ている場合であっても、法令に定める基準に違反した等の理由により、あるいは規制の強化や変更等がなされたことにより、その後かかる許認可が取り消され、事業に重大な支障が生じるリスクがあります。

8. 訴訟等に関するリスク

営業者の事業活動において、製造物責任、環境保全、労務問題、取引先等との見解の相違等により訴訟を提起される、又は訴訟を提起する場合があり、その動向によっては営業者の事業に悪影響を及ぼすリスクがあります。また、訴訟等が行われることにより、営業者の社会的信用等に悪影響を及ぼすリスクがあります。

9. 本匿名組合契約未成立のリスク

取扱者が営業者に対して出資金を送金する前に、本匿名組合契約が終了した場合、長野県茅野市豊平笹原地区に水力発電設備を設置し2022年3月末までにファンド対象事業を開始できなかった場合、八ヶ岳水力第二発電所事業開始に必要な資金を2022年3月末までに金融機関からの融資等により調達できなかった場合、本匿名組合契約は遡って未成立とみなします。この場合、既に支払われた出資金及び取扱手数料は速やかに返還しますが、利益の分配を受けることはできません。その際、当該出資金及び取扱手数料の返還にかかる振込手数料については申込者にご負担いただきます。

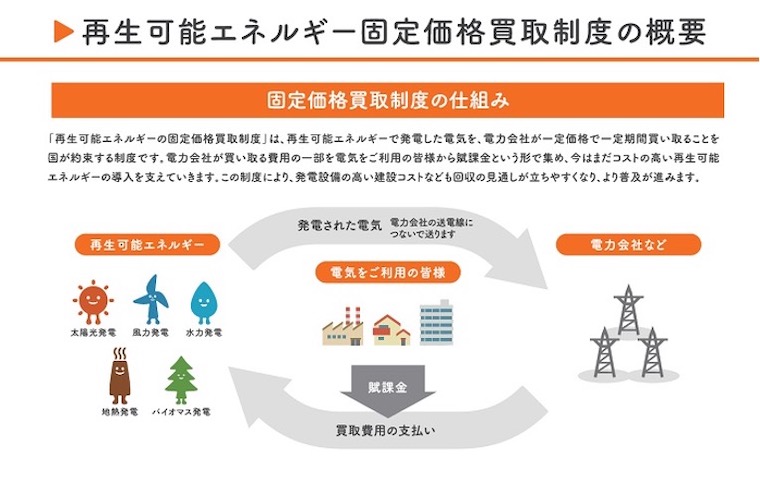

10. 事業環境の変化に伴うリスク

本匿名組合の対象となる水力発電事業の事業計画は、固定価格買取制度による買取価格及び買取期間が実行されることを前提としており、将来、買取価格、買取期間に変更が生じた場合、事業の遂行に支障をきたし、これらの事業の継続自体が困難になるリスクがあります。また、事業計画上の流量について、天災等による影響により、想定していた流量が確保できなくなり、事業計画の達成が困難になるリスクがあります。

11. 新規事業に関するリスク

本匿名組合事業には新規事業が含まれており、商品の安定的な確保、販路の獲得や販売体制の整備等の運営体制の構築に予想外のコストや時間を要する可能性があり、その結果、事業計画上の売上金額を達成できなくなるリスクがあります。

12. 兼業に関するリスク

営業者の代表者は3V株式会社の代表取締役として活動に携わっていることから、営業者の代表者が3V株式会社の活動に労力・時間等を割かれる結果、本匿名組合事業の計画遂行に悪影響を及ぼすリスクがあります。

13. 特典の進呈に関するリスク

営業者は匿名組合員に対し、特典の進呈を行うことを予定しておりますが、事情により特典の進呈を行うことができない、又は、変更するリスクがあります。

14. 事実の調査に関するリスク

取扱者が行う事実の調査は、取扱者独自の水準に基づき実施される調査であり、また、入手資料及び営業者への質問の回答について、すべて真実であることを前提としておりますが、事実の調査が誤るリスクがあります。また、取扱者の事実の調査に基づくファンド組成の判断は、匿名組合員への分配金額や出資金の返還を保証するものではなく、営業者の事業計画や、営業者が破産等しないことを保証するものではないことにくれぐれもご留意下さい。

| (注1) 特典は、営業者の都合により内容が変更される場合や実施ができなくなる場合もあることをご留意ください。 |

| (注2) 特典の詳細につきましては、募集終了以降、別途ご連絡いたします。 |

| (注3) 海外への発送はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 |

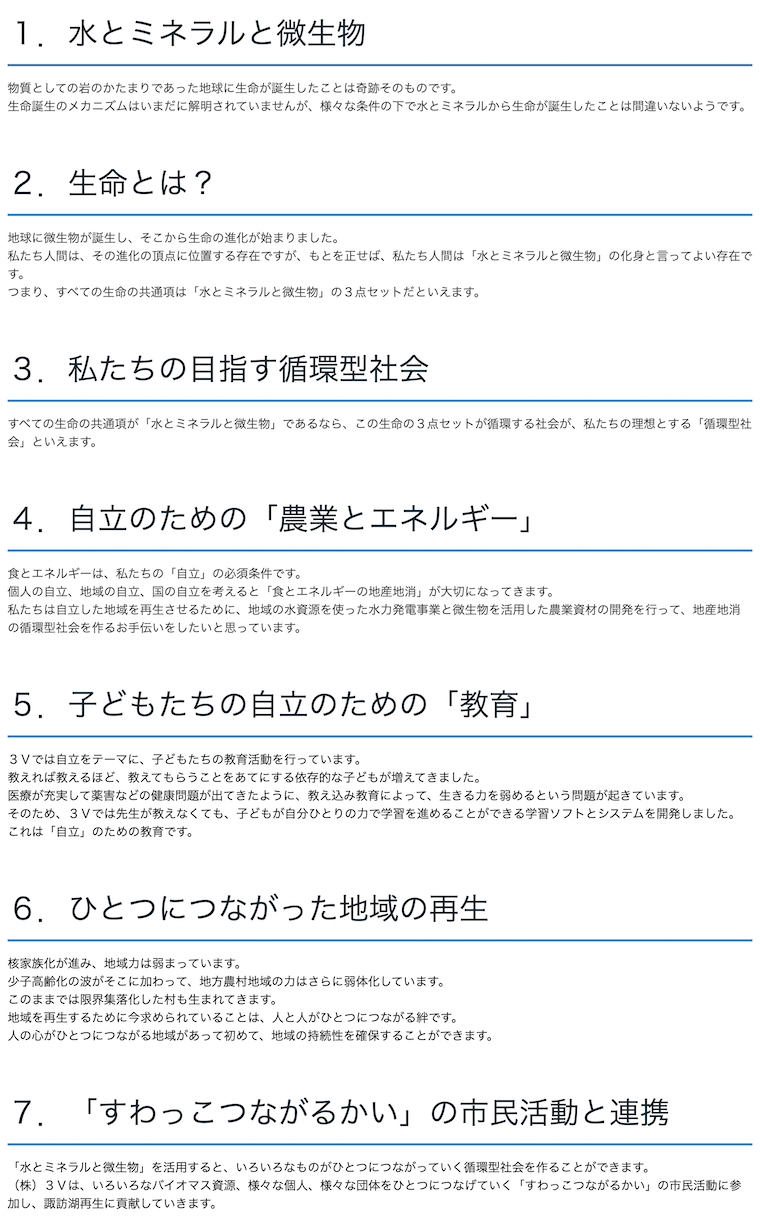

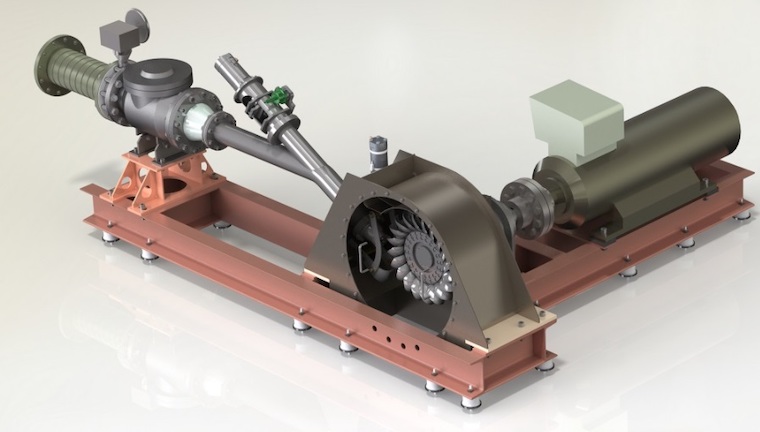

本ファンドの対象事業は長野県茅野市笹原地区にある農業用水を活用した小水力発電事業です。

| 本ファンドの対象事業 | 長野県茅野市で行う小水力発電事業 |

|---|---|

| 地域への貢献 | 高齢化地域に自信と活力を |

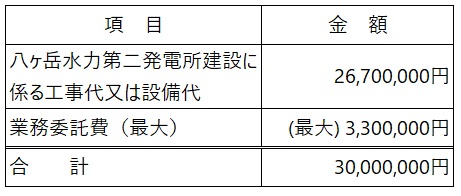

| 資金使途 | 水力発電所設置にかかる費用 |

| 事業計画 | 本ファンドの事業計画 |

| 事業にかける想い | 代表取締役 松本氏のメッセージ |

.jpg?1601256462242)