2028年9月30日

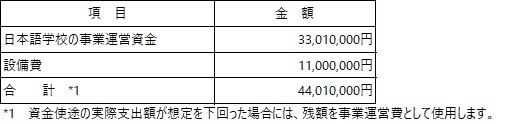

| 本匿名組合契約の名称 | 広島 三原と世界を結ぶ日本語学校ファンド |

|---|---|

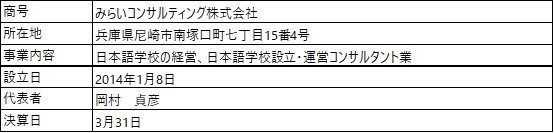

| 営業者 | みらいコンサルティング株式会社 |

| 出資金募集最大総額(口数) | 44,010,000円 (1,467口) |

| 出資金募集最低総額 | - |

| 申込単位(1口あたり) | 32,400円/口 (内訳:出資金30,000円 取扱手数料2,400円) (上限口数:166口) |

| 会計期間 | 2022年10月1日~2028年9月30日 |

| 決算日 | 第1回 2023年9月30日 報告日: 2023年11月29日 第2回 2024年9月30日 報告日: 2024年11月29日 第3回 2025年9月30日 報告日: 2025年11月29日 第4回 2026年9月30日 報告日: 2026年11月29日 第5回 2027年9月30日 報告日: 2027年11月29日 第6回 2028年9月30日 報告日: 2028年11月29日 分配日: 2028年12月29日 |

| 報告日 | 決算日から60日以内 |

| 分配日 | 第6回決算日から90日以内 |

| 決済方法 | (1)ATM,窓口から当社指定口座へ振込 (2)ネット決済(以下の銀行に対応)        (3)クレジットカード決済(以下のカードに対応)      |

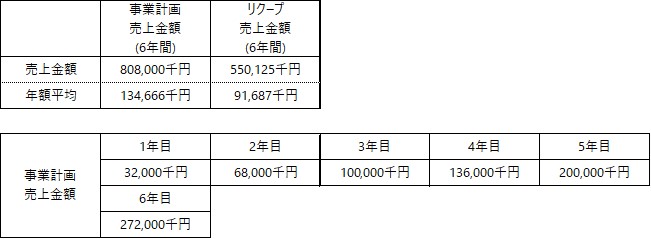

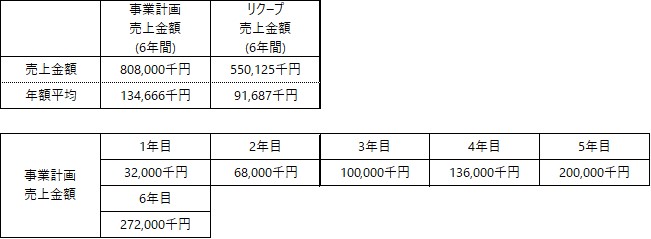

今後の事業計画は以下のとおりです。ただし、営業者及び取扱者は、本匿名組合事業の売上金額として、本事業計画の売上金額を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。

(1) 事業計画上売上について

匿名組合員への1口あたりの分配金額は、以下の計算式により算定いたします。なお、1口あたりの分配金に円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てて算定いたします。

・リクープ前:リクープ前売上金額(税抜)×8.0%÷1467口×1口

・リクープ後(累計売上金額(税抜)が808,000,000円(税抜)以下の場合):

リクープ売上金額(税抜)×8.0%÷1467口×1口+(リクープ後売上金額(税抜)-リクープ売上金額(税抜))×5.2%÷1467口×1口

・リクープ後(累計売上金額(税抜)が808,000,000円(税抜)を超える場合):

リクープ売上金額(税抜)×8.0%÷1467口×1口

+(808,000,000円(税抜)-リクープ売上金額(税抜))×5.2%÷1467口×1口+(リクープ後売上金額(税抜)-808,000,000円(税抜))×0.1%÷1467口×1口

本匿名組合契約における金銭による分配金額のシミュレーションは以下のとおりです。なお、シミュレーションの目的は、本匿名組合事業の売上に応じた分配金額を予想することにあります。したがって、売上を保証するものではなく、匿名組合員に対し、分配金額を保証するものでもありません。

(1口30,000円の出資の場合)

(注1)匿名組合員に対する出資1口あたり分配金額は、上記に記載の算出式に基づいて計算されます。

(注2) 表中の償還率は、次の算出式によって計算される全会計期間に係る1口あたり分配金額の合計額を基にした償還率であって、年率ではありません。1口30,000円の出資金に対し、1口分配金額が30,000円となる時点を償還率100%としています。

匿名組合員に対する出資金1口あたり分配金額/30,000円

(注3) 匿名組合員への損益の分配について、利益が生じた場合は当該利益の額に対して20.42%(復興特別所得税0.42%含む)の源泉税徴収が行われます。なお、将来税率が変更された場合には、変更後の税率により計算が行われます。また、利益とは出資者に対する分配金額が匿名組合出資金額を超過した場合における当該超過額をいいます。したがって、匿名組合員に対する分配が行われても、利益が生じるまでは源泉徴収は行われません。

1. 債務超過のリスク

営業者は募集開始日の直前期における決算書上、債務超過ではありませんが、今後、債務超過に陥った場合には、次のような不利益を被るリスクがあります。まず、債務超過の営業者は新規の借入ができない可能性があります。また、取引先との取引継続に支障が生じる可能性があります。次に、債務超過は、営業者の破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の各手続きの開始原因であり、営業者についてこれらの手続きの申立てがあると、本匿名組合契約は直ちに終了します。さらに、債務超過の場合、営業者の資産に対して債権者による仮差押命令が発令される可能性が高くなります。仮差押命令が発令された場合、取引先との取引に支障が生じたり、金融機関からの借入等に関して、期限の利益が喪失する等により、支払不能となり事業継続に支障をきたす可能性があります。また、仮差押命令が発令されると、本匿名組合契約は直ちに終了します。いずれの場合にも、出資金の全部が返還されないリスクがあります。

2. 営業者の倒産に関するリスク

今後の事業の状況如何によっては、営業者が支払不能に陥り、又は営業者に対して破産、会社更生、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性等があり、これらに該当することとなった場合には、本匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生していたとしても、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払い、又は出資金の返還が行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権及び利益分配請求権をいいます。以下同じです。)には、何ら担保が付されていません。また、営業者が破産等の法的倒産手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われます。そのため、法的倒産手続きの中で、他の優先する債権については支払いがなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については一切支払いがなされないリスクもあります。

3. 資金調達のリスク

営業者は本匿名組合事業の必要資金を本匿名組合契約による出資金でまかなう計画です。したがって、本匿名組合契約での資金調達が滞る場合、事業計画通りに本匿名組合事業を開始することができないリスク及び事業計画の売上規模が縮小するリスクがあります。なお、本匿名組合契約での資金調達の状況により、金融機関からの借入やリース契約等で資金調達を行い、本匿名組合事業を開始する可能性があります。

4. 経営陣の不測の事態に係るリスク

本匿名組合事業について、経営陣に不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業の運営に重大な影響を及ぼす可能性があります。当該リスクに対しまして、本匿名組合契約では各種保険等によるリスク・ヘッジを行いません。

5. 大地震・大津波等の自然災害のリスク

大きな地震や津波、台風等の自然災害等に起因する要因により、事業の継続に悪影響を及ぼすリスクがあります。

6. 風評被害によるリスク

伝染病、放射能汚染等その他の理由により、風評被害を受けるリスクがあります。

7. 許認可等に関するリスク

本匿名組合事業の実施にあたっては、関連する許認可が必要となる可能性があります。営業者が既に必要な許認可を得ている場合であっても、法令に定める基準に違反した等の理由により、あるいは規制の強化や変更等がなされたことにより、その後かかる許認可が取り消され、事業に重大な支障が生じるリスクがあります。

8. 訴訟等に関するリスク

営業者の事業活動において、製造物責任、環境保全、労務問題、取引先等との見解の相違等により訴訟を提起される、又は訴訟を提起する場合があり、その動向によっては営業者の事業に悪影響を及ぼすリスクがあります。また、訴訟等が行われることにより、営業者の社会的信用等に悪影響を及ぼすリスクがあります。

9. 本匿名組合契約未成立のリスク

取扱者が営業者に対して出資金を送金する前に、本匿名組合契約が終了した場合、営業者が 2023年4月1日までに出入国在留管理庁の許可及び日本語学校の開校許可を取得できなかった場合、営業者が 2023 年4月1日までに外国からの留学生を対象とした語学学校事業を開始できなかった場合、本匿名組合契約は遡って未成立とみなします。この場合、既に支払われた出資金及び取扱手数料は速やかに返還しますが、利益の分配を受けることはできません。その際、当該出資金及び取扱手数料の返還にかかる振込手数料については申込者にご負担いただきます。

10. サービスの提供に関するリスク

本匿名組合事業については、人員及び設備の稼働状況、不慮の事故、天災・伝染病その他の不可抗力等により、事業計画達成に必要なサービス等の質及び量を確保できない可能性があります。この場合、事業計画上の売上金額を達成できなくなるリスクがあります。

11. 事業収益に関するリスク

本匿名組合事業で計画している事業収益については、景気動向、市場の需給状況、天災・伝染病(特に新型コロナウィルスの蔓延が沈静化せず、入校希望者が日本に入国できない事態等)その他の不可抗力等により、予定単価及び予定入学者数を大幅に下回る可能性があります。この場合、事業計画上の売上金額を達成できなくなるリスクがあります。

12. 新規事業に関するリスク

本匿名組合事業は新規事業であり、入学者の確保、サービスの提供体制の整備等の運営体制の構築に予想外のコストや時間を要する可能性があり、その結果、事業計画上の売上金額を達成できなくなるリスクがあります。

13. 事実の調査に関するリスク

取扱者が行う事実の調査は、取扱者独自の水準に基づき実施される調査であり、また、入手資料及び営業者への質問の回答について、すべて真実であることを前提としておりますが、事実の調査が誤るリスクがあります。また、取扱者の事実の調査に基づくファンド組成の判断は、匿名組合員への分配金額や出資金の返還を保証するものではなく、営業者の事業計画や、営業者が破産等しないことを保証するものではないことにくれぐれもご留意下さい。

すべての出資者の皆さまへ、下記の特典をご提供いたします。

・出身地紹介パンフレット

学生が授業の一環として作成予定の、自身の出身地を日本語で紹介するパンフレットをお送りします。

・学内イベントのオンライン視聴

日本語スピーチコンテストや、学生の出身国の祝祭に関連した行事等、学内で行われるイベントの一部のライブ配信または収録動画をご提供します。

法人等からの40口以上のご出資の場合、アルバイト求人のマッチング支援を無償で行います。求人情報を学内に展開し条件に合致する学生を募集し、アルバイト面接までの支援を行います。

| (注1) 特典は、営業者の都合により内容が変更される場合や実施ができなくなる場合もあることをご留意ください。 |

| (注2) 特典の詳細につきましては、募集終了以降、別途ご連絡いたします。 |

| (注3) 海外への発送はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 |

広島県三原市で、日本語学校が2022年4月の開校に向けて準備を進めています。

真に学生のためとなる日本語学校を目指す三原日本語学校。セキュリテで日本語学校開設の応援を求めるのは初めてのことです。

なぜ今、日本語学校なのでしょう。三原日本語学校は、コロナ禍の長期化で学生が集まらず閉校する学校も出ている今こそ、学生本位の日本語学校開設が留学生の為にも日本の為にも必要と考えています。

三原市と契約し借り受けた旧校舎を使って開校を準備している三原日本語学校の2つの特色と展望を、お伝えしていきます。

本ファンドで集められた資金は、廃校となっていた校舎の改修費用や事業運営資金に充てられます。また、出資者特典には、学校主催のイベントのオンライン視聴や、学生が日本語の練習で制作した出身国の紹介パンフレットなどが予定されています。

※本ファンド対象施設は2022年10月より外国人留学生の受け入れを開始し、すでに開校しております。

三原日本語学校近況(入学式)

もくじ

| 事業の特長 | 真に学生のためとなる日本語学校 |

|---|---|

| 今後の計画 | 外国人材育成と地方創生を同時に成し遂げる新しい形の教育事業 |

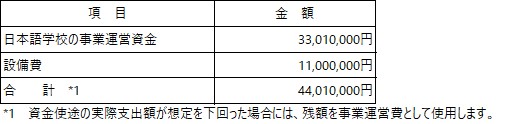

| 資金使途 | 開校に向けた設備費や事業運営資金に充当します |

| 事業計画 | 経験を活かし真に学生のためとなる日本語学校運営を行います |

| メッセージ | 長迫英倫校長から出資者の皆さまへのメッセージ |

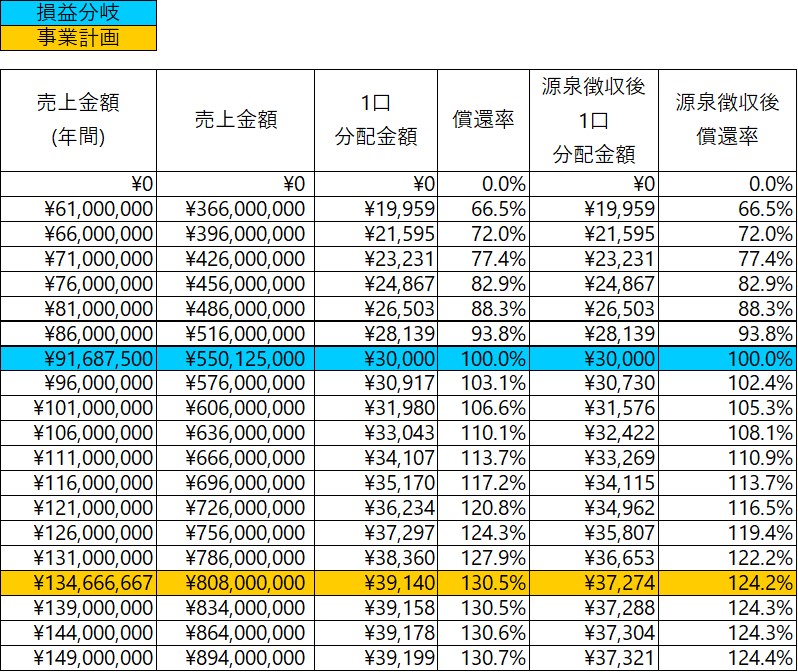

▲三原日本語学校 長迫玲子教務主任

1つ目の特色です。三原日本語学校には、「留学生は、未来の外国人材」という高い志と経験を持った経営陣・教職員が集まっていて、「外国人材」を、しっかりと日本で働ける人材へと育てる力があります。

過去約10年間、「留学生を増やそう」という旗印のもと、日本では、海外留学生の数が増え、それに伴って、日本語学校の数も増加しました。

新規参入が相次いだ結果、授業そっちのけで働く「学生」がいたり、資格のない「教員」が授業をするような事態が起きていました。さらには、新型コロナウイルス感染対策の為、外国人の入国制限をしていることから、学生が集まらず経営難となっている学校もあります。

このように、留学生の増加にともなって、過去10年でほぼ倍増した日本語学校にほころびがみられる中で「真に学生のための日本語学校」という高い志を持って開校するのが、三原日本語学校です。

三原日本語学校では、留学生を「未来の外国人材」として育成するために、日本語教師資格を保有し在留資格関係の十分な知識経験を持つ経営役員と教職員が一丸となって、留学生が、日本に生活者として適応するだけでなく滞在するための日本語教育を徹底していきます。学生、教職員ともに学生の在留資格が「留学」であることを常に意識し、手厚いサポートを行います。

例えば、

1.無断欠席した場合は生活指導の担当職員がアパートを訪ねます。

2.欠席届けの有無に関わらず、欠席後の最初の出席日には個人面談を行います。

3.アルバイト先の会社に連絡し、シフトの確認などを行うこともあります。

4.宿題提出、テストの成績を常にチェックし、居残り補習を行うこともあります。

▲学生の個人面談を行う長迫校長(写真は前任校時代)

さらには、卒業後の支援もしっかり行います。三原日本語学校の卒業後の進路は殆どが進学となり、日本の専門学校や大学を卒業後に就職となります。

現在、介護関係の専門学校、ビジネス関係の専門学校、そして、大学との提携を推進中です。学校を卒業したら終わりではなく、留学生の人生設計にとことん付き合っていきます。

これまでの日本語学校には、他業種からの事業拡大で日本語学校を設置するケースが多く、学校経営に不慣れであったり、経営陣・職員が、在留資格関係の法制や知識、手続きの経験をもっていなかったり、留学生や外国人材についての国の政策について知識不足であるところもありました。

三原日本語学校では、こうしたケースを教訓としながら、真に学生本位の日本語学校であることを目指します。

三原日本語学校で教職員の陣頭指揮を執るのが、長迫英倫校長、48歳です。

神戸大学で美学や芸術史を学んだ後に、広島大学大学院で国際社会論を専攻した長迫さんは、 大学院で出会った留学生との交流から、留学生が日本留学を成功させるためには、日本語力以上に異文化への理解などが重要だと痛感し進路を変更。天職だと閃いた日本語教師になりました。

そして、韓国や沖縄などでの教員経験を経て異文化コミュニケーションの真髄を体得してきました。2019年には、韓国での教員時代に同僚だった日本語教員で同志の玲子さんと結婚しました。

三原日本語学校では、英倫さんが校長、玲子さんが教務主任として、夫婦で先頭に立って教育に携わっていきます。

長迫英倫校長は、玲子教務主任と共に文化庁届け出受理講座の日本語教師養成講座での講義経験があります。さらには、両者共、10年以上にわたるキャリアから、中国、韓国、ASEAN諸国ならびに新興国の学生への指導経験が豊富です。また校長は、教員としてだけでなく留学生の就職に関しても十分な知識経験を持っていて、さらには、同校のマネジメントにも取締役として関わるため、経営と教育現場が足並みを揃えて留学生を指導できるのも、この学校の大きな特色です。

長迫校長「日本にいると、5年後、10年後を考えるのが当たり前のように思えますが、 香港、ミャンマー、タイなど、3年先が見通せない留学生は決して少なくありません。 当校は、留学してくれた人たちに、5年後、10年後、どんな人生が送りたいのかというビジョンを描いてもらうためのお手伝いがしたいです。そして、卒業後も、できるだけ長く面倒を見たいです。」

長迫夫妻はじめとする講師陣は、日本語学校での教育経験豊富で学生満足度も高いことが、すでに海外で知られ始めており、学生を安定して集めることができるのではないかと、学校側は見ています。

新型コロナウイルス感染予防のため、現在においては留学生の訪日が困難な状況となっています。コロナ禍の更なる長期化というリスクに対して、学校では様々な対策をとっています。

まず、コロナ禍が落ち着き学生の訪日が認められる場合には、ベトナム、ネパール、インドネシアなどにある日本語学校や留学センターと協定を結んで、できるだけ早く三原日本語学校の新入生を決め、広島出入国在留管理局(入管)に資格申請をし、在留資格認定証を得たいと考えています。前掲の3か国以外でも、協定校探しを進めており、カントリーリスクに翻弄されずに、安定した数の留学生の訪日が見込めるよう準備しています。

また仮に、2022年4月入校を前にした3月の入国時に、新型コロナ感染ウイルス対策のため2週間隔離となった場合には、隔離場所となった宿舎などでオンライン授業ができるよう、動画教材などの作成にとりかかっています。

さらには、コロナ禍が続き、4月入校を前にした3月に感染予防のため本国で足止めとなった場合でも、補習の体制を整え、カリキュラム通り2年で卒業できるよう準備しています。

2つ目の特色は、学校の立地にあります。三原日本語学校の予定地は、人口約9万人の三原市本郷町の中心部から自転車で約20分、田園地帯が広がる北方(きたがた)地区にあります。少子高齢化で人口が減少する中、2016年に廃校となっていた北方小学校校舎を活用します。

全国に約700あると言われる日本語学校ですが、その多くは都市部につくられることが多く、急速な少子高齢化に悩む地域につくられることは珍しいことです。加えて、廃校を利用した日本語学校が実現すれば、広島県初ということで県内でも注目されています。

開校が実現しようとしているのは、ひとえに北方地区の方々の寛大な理解によるものです。人口数千人で普段は全くといっていいほど外国人を見かけない北方地区ですが、地元には、人口減少で祭りの担い手が足りない問題があったり、三原名産のごまを特産品にしたいが人手不足で手がかけられないという課題がありました。

留学生と地元の人たちが日常の暮らしの中で普通に触れ合うようになれば、人口減少で商店が閉店に追い込まれるような悪循環が止まり、日常生活は今以上にイキイキとしていくのではないか。そんな期待を持って、地元は受け入れを決めました。廃校利用をきっかけに1つの壮大な地方創生物語が始まろうとしています。

来年度(2022年度)の募集人員は、50人。ベトナムやフィリピンといった東南アジア諸国から募る予定です。学生数は、その後、毎年増え続け、2026年度には300人に達する予定です。

その頃には、東南アジアだけでなく、中国、インド、西アジア、東欧からも留学生を募る予定です。

そして、ここまで順調にプロジェクトが進めば、三原日本語学校卒業生が進学できる専門学校や短期大学を地元に作る可能性も開け、廃校利用に端を発した地方創生活動は広がり続けていくことでしょう。

長迫夫妻には、1つのロールモデルがあります。

大分県別府市にある立命館アジア太平洋大学(APU)です。2000年に設立された同校は、設立から20年ですっかり街になじみ、

約100か国から集う留学生が、観光都市ならではのホテルやコンビニエンスストアなどでアルバイトをしています。卒業生は、世界中で活躍する一方、大分県内で起業する人もいます。

広島県三原市でも、10年もすれば、地元の人と留学生が、当たり前のように、同じ街で暮らし、留学生は当たり前のように、飲食店などでアルバイトをするようになるでしょう。三原のごまも、人手不足を克服し、世界で名が知られる名産品になっているかもしれません。夏祭りには、地元に残った卒業生や在校生に加え、日本や世界で働いている卒業生が戻ってきてくれる街になるのが夢です。

地域一体となって、語学教育だけでない全人格教育を行う三原日本語学校。世界中から集まる感受性豊かな世代の若者たちに、かけがえのない教育を施します。三原日本語学校は、三原と世界を結び、全ての卒業生にとっての「第2の故郷が作りたい」という気概を持って、今回のプロジェクトに取り組んでまいります。

a. 入校者数の確保

営業者はアジア圏を中心に入校者を募集する予定です。入校者の募集については、募集要項、パンフレットを作成の上、各国の提携先企業及び現地学校を通じて行っていく予定です。

b. 設備の確保

本匿名組合契約の対象事業を行うためには、学校運営の設備が必要になります。この点営業者は、学校用地の賃貸借契約を締結しており、また必要な内装工事も実施し、運営に必要な設備の確保を進めている状況にあります。

c. 教職員の確保

本匿名組合契約の対象事業を行うためには、教職員の確保が必要になります。この点営業者は、既に校長職と日本語学校での勤務経験のある職員を確保しており、また、今後の生徒数増加に向けて専門サイト等を活用した採用活動を実施する予定です。

「三原日本語学校」は、三原市本郷町北方の里山に開校する日本語学校です。廃校になった小学校の校舎の一部を利活用し、<地域に根差した日本語学校>を目指しています。

本プロジェクトは、<外国人材の育成>と<地方創生>を共に目指す、新しい形の教育事業です。

昨今新聞やメディアで「外国人材」について見ない日はありません。日本社会では「外国人材」との共生が課題となっています。

日本語学校は、外国人による日本生活の「初めの第一歩」を担う、法務省が認可する教育機関です。日本で高等教育を受けたい。将来的には日本での就職を考えている。そんな若者たちの多くはアジア各国から集まってきます。

わたしたち「三原日本語学校」は、彼ら彼女らの「第一歩」を手厚く支え、ときには厳しく導く教育機関でありたいと願っています。そのためには日本語能力の向上を目指すだけではなく、日本社会で自立して生活できる力を育てることが第一と考えています。

一方、高齢化や人口減少が進む日本の「地方創生」も急務です。わたしたち「三原日本語学校」は、北方地区の自然豊かな環境、またそこに住む地域の方々とのふれあいの中で、外国人留学生たちを地域社会の一員として育みたいと考えました。この試みは地域に活性化をもたらすことでしょう。

北方地区の皆さんには、説明会を通じて外国人材育成の重要性をご理解いただき、北方小学校跡の廃校を利活用する考えにご賛同いただきました。そこで、校舎の1階は地域住民の集える場として、2階は留学生教育の場として活用するという、理想的な環境が実現します。

▲5年前に旧北方小学校が廃校してから繁茂していた雑草を地域の方々が刈ってくださり、花を植えてくださいました(左下)

<外国人材の育成>と<地方創生>この2つの目的を目指す本プロジェクトは、はじまったばかりです。開校準備は着々と進行しています。コロナ禍の完全な収束を待って、北方のまちには、明るい学生たちの声が響くことになるでしょう。

学生たちが地域の人々に見守られながら地域社会の一員となることを後押しする日本語学校となるべく、地域の行事や祭り、清掃活動などにも積極的に参加する予定です。また学校からもさまざまな交流会や、アジア各国の文化を紹介するイベントなども提案していきます。

本プロジェクトにご理解ご賛同をいただいた皆様におかれましては、何卒ご支援よろしくお願いいたします!

※2023年1月19日 冒頭に動画を追加しました。

※2023年2月22日 冒頭に「三原日本語学校近況(入学式)」の記事へのリンクを追加しました。